Letzte Nacht hatte ich einen Traum: Ein Turm wurde gebaut, riesig hoch. Ich war dran beteiligt, was mein Anteil daran war, das erschloss sich mir nicht ganz. Er war aus Bücherregalen erbaut und machte nicht den Eindruck, dass er sonderlich stabil wäre. Man müsse von oben runter klettern, dann würde man sehen, wie solide die Angelegenheit war. Gesagt, getan. Die Sache wurde ziemlich heikel. Ob es etwas zu bedeuten hat, kann mir vielleicht jemand sagen, der sich mit Träumen auskennt. Vielleicht hatte es etwas mit der Entscheidung zu tun, die wir heute zu treffen hatten; die mit viel Traurigkeit und Tränen, Unsicherheit und Ungewissheit zu tun hatte – wir ließen Stummel einschläfern. Ich weiß nicht, wie es anderen geht: »Soll man?« geht einem durch den Kopf, »Ist es die richtige Entscheidung?«. So viel Gewissheit, wie ich versuchte Susann zu geben, so unsicher war ich selbst dazu. Hätte der Doktor gesagt: »Ich weiß nicht.«, wir wären vielleicht mit Stummel mit einer Art Dankbarkeit abgezogen, die gar nicht gut für ihn gewesen wäre. Dazu kam es aber nicht.

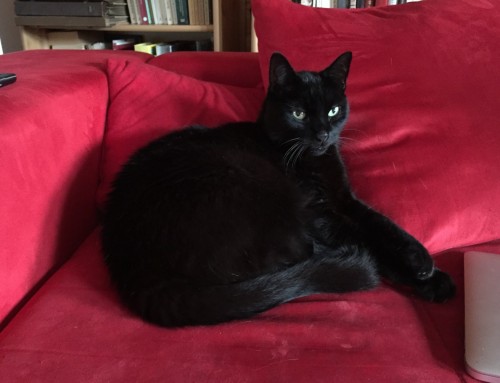

Fremde bekamen ihn früher gar nicht zu Gesicht, so ängstlich war er. Susann hatte ihn schon, als ich dazu kam. Wir kamen schnell gut klar und er machte klar, dass er eine Schmusekater war. Die Welt war in Ordnung, wenn ein Hand durch sein Fell Furchen flügte. Dann kam der Umzug aufs Land, die große Freiheit machte sich breit. Er machte von dieser kaum Gebrauch, blieb immer in der Nähe der Wohnung, auf dass man den Pudeln entkommen könne, die das Land unsicher machten, abgesehen von den ganzen anderen Unwägbarkeiten, die die Natur bereithielt. Ein unvergessliches Bild bleibt wohl, wie er das erste Mal beobachtete, wie Wind über den Rasen strich und alles, die ganzen kleinen Halme anfingen, sich zu bewegen. Wie der Blitz war er im Haus. So blieb es: Eine Runde ums Haus und dann war genug. Es reichte, wenn man auf der Terrasse liegen konnte. Er war damals sieben Jahre alt.

Das Drama begann immer, wenn er weg war. Vor drei Jahren pflückten wir ihn nach über eine Woche ausgehungert aus der Decke des Nachbarhauses. Wie er dahingekommen war, wird wohl für immer sein Geheimnis bleiben. Danach war er aber taub wie nichts und er war ein richtig dünner Kater geworden. Nicht mehr ganz der Alte. Danach begann er auch mit dem Schreien, was einen in den Wahnsinn treiben konnte, und ihm den Namen »Psycho Cat« eintrug. Er hörte nämlich sofort auf, Krach zu machen, sobald er einer Person ansichtig wurde.

Er verzückte uns etwa ein Jahr jede Nacht mit diesem nächtlichem Geschrei, was sich aber so plötzlich legte, wie er es sich angewöhnt hatte. In den letzten anderthalb Jahren hörten wir ihn nur hin und wieder schreien. Er wurde, was er immer war: ein ruhiger Kater. Hatte man sich irgendwo hingelegt, konnte man sicher sein, dass der Kater alsbald neben einem lag. Schön, wenn man ihn dann streichelte, dann störte ihn das nicht, er fing an, wie ein Weltmeister zu schnurren. Tat man es nicht, lag er nur neben einem. Glücklich. Setzte oder legte man sich irgendwo anders hin, konnte man sich sicher sein, dass er folgen würde.

Nun zum Schluss war er nur noch Haut und Knochen. Er frass nicht mehr, trank kaum noch. Den gestrigen Tag habe ihn nur einmal zum Klo schleichen sehen, mit Gepolter, er kam zurück, ohne nur auf die Idee zu kommen: »Moment mal, da liegt ja einer!« Er war viel zu schwach, um zu springen. So begnügte er sich mit den Streicheleinheiten, die er auf dem Boden liegend in seiner Höhle bekam.

Seit gestern konnte er dann nicht mehr richtig laufen und zog sein Bein hinterher. Strich man ihm über den Rücken, so konnte man jeden Wirbel spüren. Er hatte sich nur wenige Meter bewegt und war völlig außer Atem, hechelte vor sich hin.

Der Tierarzt, ein netter, älterer Mann, meinte nach einem kurzen Blick auf den Kater: »Seine Zeit ist wohl gekommen. Aber das wussten Sie schon?« mit eiem Blick auf uns.

Ja, seine Zeit war gekommen. R.I.P.